北京时间 6 月 30 日,2025 年世界男排联赛美国芝加哥站落下帷幕,中国男排以四战全败的战绩结束征程,继西安站短暂回暖后再次陷入低谷。尽管在首战与世界排名第五的美国男排的五局鏖战中展现出顽强斗志,甚至一度看到爆冷希望,但随后面对巴西、意大利、加拿大等强队时,球队暴露出的技术短板、关键分处理能力不足以及伤病困扰等问题,让外界对这支队伍的未来发展充满担忧。

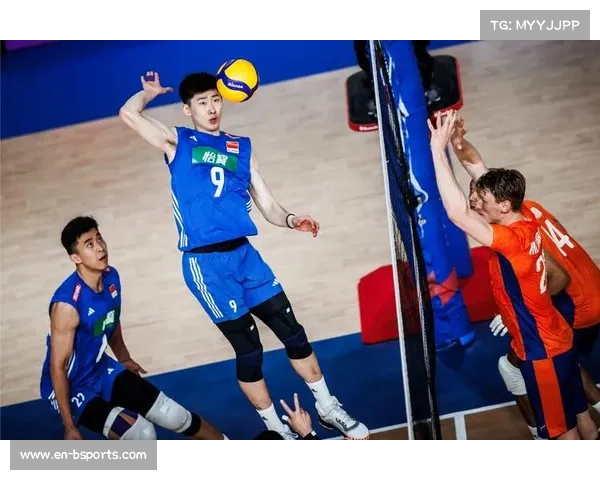

首战对阵东道主美国队堪称本站比赛的 “高光时刻”。中国男排全场拦网以 16 比 12 领先,副攻李咏臻一人贡献 10 次拦网得分,三局比分紧咬甚至两度扳平,最终以 2 比 3 憾负。这场比赛不仅让球迷看到了球队在网口对抗中的潜力,更点燃了对后续比赛的期待。然而,这种势头未能延续 —— 第二场对阵巴西队,主力张景胤、王径一因伤缺阵,球队攻防两端全面失衡,以 0 比 3 完败;第三场面对世锦赛冠军意大利队,全替补阵容在发球、扣球、拦网三大环节全面落后,三局得分均未超过 20 分;收官战对阵加拿大,主力回归后仍未能找到赢球密码,关键分阶段多次失误导致崩盘,最终 0 比 3 告负。

从数据看,中国男排在进攻(34-44)、拦网(4-7)、发球(5-9)等核心环节全面落后于加拿大,而面对意大利时,发球得分更是以 0 比 8 惨遭碾压。这种 “遇强则弱” 的表现,暴露出球队在高强度对抗中技术变形、心态波动的致命弱点。

主力球员的频繁伤病成为美国站溃败的重要导火索。张景胤、王径一因膝伤长期缺阵,江川、俞元泰、张哲嘉等核心球员在比赛中先后出现抽筋、腰伤等状况,导致阵容轮换捉襟见肘。例如对阵巴西一役,李咏臻在第二局拦网时闪到腰被迫离场,直接削弱了球队的防守核心;对阵意大利时,全替补阵容的年轻球员缺乏大赛经验,一传到位率不足 30%,进攻效率低下。

替补球员与主力的配合默契度不足进一步放大了危机。尽管温子华、翟德军等替补在部分场次展现出潜力,但整体实力差距明显。例如对阵加拿大时,替补主攻王滨 24 扣 11 中,但失误被拦达 4 次,关键分处理能力不足的问题凸显。伤病潮的持续发酵,使得球队在排兵布阵上陷入 “拆东墙补西墙” 的困境。

四连败背后,是中国男排与世界强队在技术细节上的全方位差距。以对阵意大利为例,中国队扣球 32-41 落后,拦网 3-8 悬殊,发球直接得分 0-8,这种数据鸿沟折射出基本功的薄弱。主教练海宁在赛后直言,球队在 “传球和进攻” 环节存在致命缺陷:“我们在最后一局有 7 次扣球失误,这太多了。球员们开始拼命后失去了冷静,需要更聪明地打球。”

关键分处理能力不足成为通病。对阵加拿大时,中国队在第一局 12 比 11 领先时被对手连得 6 分,第三局 23 平后连丢两分;对阵美国时,第四局被对手发球轮彻底压制,单局仅得 16 分。这种 “领先不会打、落后更慌乱” 的表现,反映出球队在心理抗压和战术执行上的不成熟。此外,拦网环节多次被对手假动作晃开,暴露出阅读比赛能力的严重缺陷。

面对四连败的惨淡结果,主教练海宁并未丧失信心。他在采访中肯定了球队在拦防端的进步,尤其对年轻球员李天乐的首秀表示赞赏:“他在场上奋力拼搏,展现了潜力。” 海宁强调,球队需要在失误控制、战术执行和关键分处理上进行系统性改进,并提出 “更聪明地打球” 的理念 —— 减少盲目拼杀,增加战术变化和细节处理。

从长远来看,培养新人、完善青训体系刻不容缓。目前中国男排主力平均年龄 25 岁,后备人才储备堪忧,U21 梯队在国际赛事中表现平平。专家建议,应选拔 19 岁以下潜力球员重点培养,强化拦网判断、一传稳定性等基础能力,并通过海外试训、联赛改革提升实战经验。此外,海宁鼓励教练和球员 “走出去”,借鉴欧洲联赛的先进经验,如同中国汽车产业通过技术融合实现突破一样,排球领域也需加强国际交流。

美国站的四连败既是一次痛苦的挫折,也是中国男排审视自身的契机。尽管面对世界强队时差距明显,但首战美国的高光表现、年轻球员的成长以及海宁教练的改革决心,仍为这支队伍保留了希望。接下来的波兰站,中国男排将迎战法国、伊朗等劲旅,如何在逆境中锤炼心态、打磨技术,将是检验球队韧性的关键。正如海宁所言:“微小差距需要用细节填补,我们需要时间,但必须保持进步的方向。” 中国男排的复兴之路,或许正从这些阵痛中悄然起步。

b体育

b体育